2023年8月4日,沈阳市第四人民医院正式成为中国医学科学院阜外医院心血管病技术培训中心。两年以来,这座矗立在辽沈大地的“心”地标,用一组震撼人心的数据与一个个起死回生的生命奇迹,诠释着京沈医疗协作的时代价值:不仅为辽沈地区心血管疾病患者带来了“家门口看顶尖专家”的福祉,更以“国家队”的技术赋能,推动区域医疗水平实现质的飞跃。

高位嫁接:“国家队”下沉激活区域医疗新动能

作为国内心血管领域的“金字招牌”,北京阜外医院的技术下沉如同为四院注入一剂“强心针”。合作伊始,阜外医院便建立起常态化专家派驻机制,阜外医院一众顶尖专家轮番坐镇,从手术实操到学术指导,全方位赋能四院心血管诊疗体系。

数据是实力的最佳拍档。合作两年多来,四院心血管团队在阜外专家指导下,完成300余例心脏大血管外科手术及介入手术、220例射频消融手术,6000余例三腔、双腔起搏器置入、PTCA等心脏介入手术,其中不乏主动脉夹层、心脏肿瘤、胸主动脉瘤“体外开窗”等疑难重症。从门诊、病房到手术室,从教学查房到学术沙龙、科研合作,阜外专家的“传帮带”让四院心血管诊疗能力实现跨越式提升,心内科、心脏大血管外科、心血管重症监护室238张床位始终保持高效运转,累计收治数千例心血管疑难病例,让“大病不出省”成为现实。

技术突破:多学科协同创造生命奇迹

合作带来的不仅是专家资源,更是诊疗理念与技术体系的革新。在阜外医院“大心脏”学科协同模式的启发下,四院组建起覆盖心内、心外、介入、影像、重症、麻醉、体外循环等多学科的诊疗团队,成功挑战多项生命禁区。

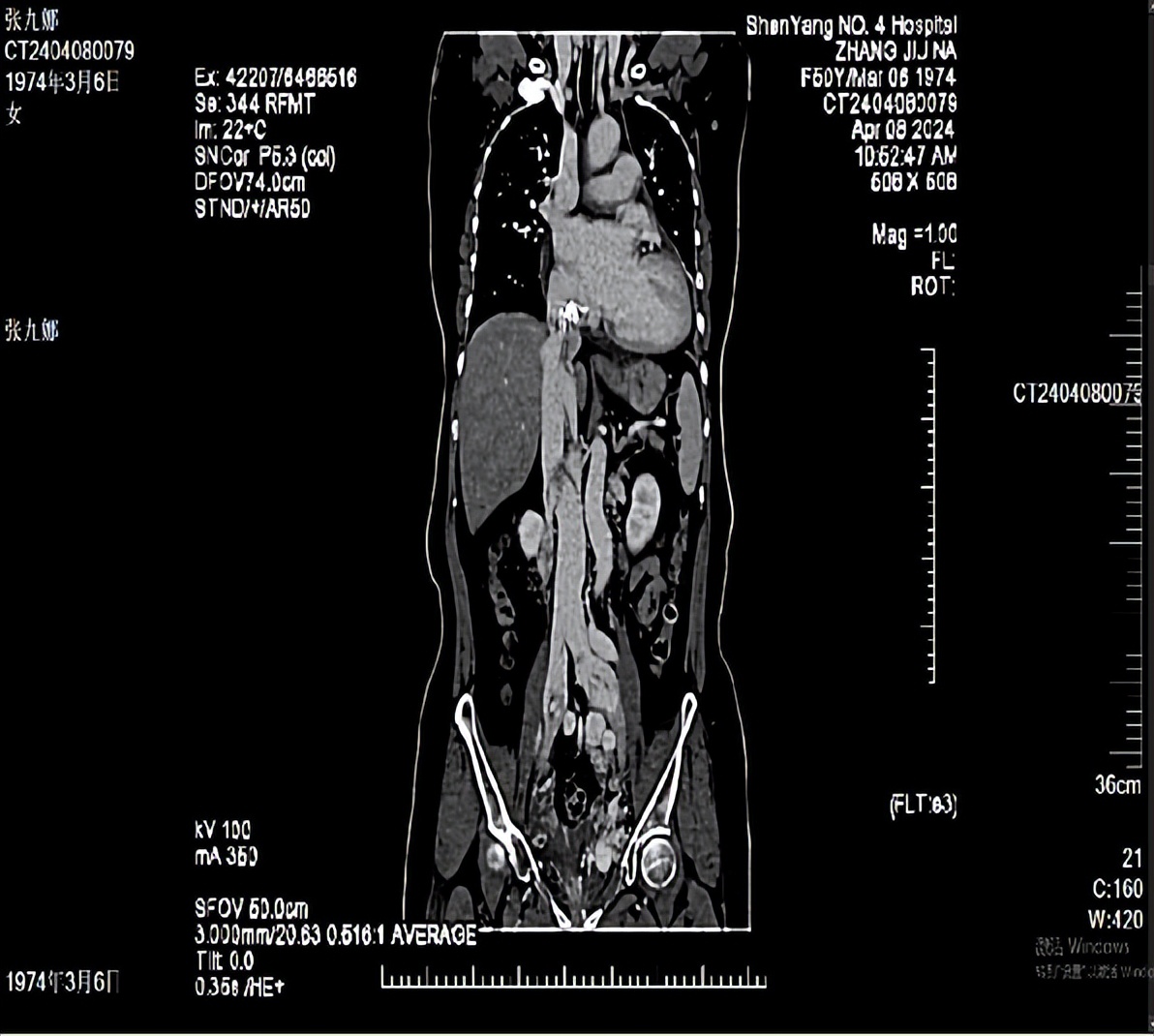

2024年5月的那场“禁区突围”堪称典范。50岁的张娜患罕见的静脉内平滑肌瘤病,肿瘤从子宫沿血管“爬”进右心房,在全球范围仅有300余例手术记录。面对这一复杂病例,四院院长沈春健领衔多学科团队,与阜外专家远程会诊制定方案,历经11小时鏖战,成功切除从盆腔到心脏的藤蔓状肿瘤。术中,体外循环、自体血回输等技术全程护航,术后ICU团队凭借精湛的脏器支持技术,帮助患者闯过多器官衰竭难关。这场跨越胸腹腔的生命保卫战,不仅展现了京沈合作的技术深度,更成为四院多学科协作能力的最佳注脚。

在常规诊疗领域,合作带来的技术红利同样显著。48 岁的房颤患者董明伟与岳母同期在四院接受手术,前者通过阜外专家主刀的房颤射频消融术重获正常心律,后者植入心脏起搏器开启新生活;倔强的67岁张大爷多条冠脉血管发生90%堵塞,面临猝死风险,儿子要带他去北京做手术,他一怕手术痛苦,二怕儿女折腾,说啥不愿意。直到听说四院与阜外医院的合作,才放心接受了手术,还把老伴儿也带到医院检查,从讳疾忌医转变为把医院当成了“生命共同体”。从高精尖手术到常规诊疗,越来越多患者在“京沈协作”中收获新生。

造血提质:构筑区域心血管诊疗新高地

授人以鱼更授人以渔,技术下沉不是简单的手术支援,而是要通过理念共享、人才共育,让优质医疗在辽沈大地扎根生长。阜外医院的“传帮带”正在四院培育出一支带不走的精锐之师。合作一年来,四院累计派出近30名医护人员赴阜外进修,涵盖心内科、心外科、重症监护、放射影像、电诊科、手术室护士等关键岗位。

在学科建设层面,双方联合打造的“京沈合作 - 心血管病学术沙龙”已成为区域学术品牌。这个由20余家辽沈医疗机构参与的平台,定期邀请阜外专家开展专题授课,内容涵盖心脏疾患前沿领域;每周三的“云平台学术讨论会”雷打不动,阜外专家通过远程系统分享前沿技术,累计开展10次线上会议、54次京沈沙龙讲座,让辽沈医护同步接轨国际诊疗理念。显著提高辽沈地区心血管专业医生医疗水平,增进本地区心血管专业医生信息互通、资源共享。

未来展望:乘势而上开启护心新征程

京沈两地的“心脏之约”正在书写新时代医联体建设的典范。站在二周年的新起点,沈阳市第四人民医院将继续以阜外医院为标杆,深化临床研究、人才培养、智慧医疗等领域合作,让更多心血管疾病患者在家门口享受国家级诊疗服务。

当日历翻过低谷与高峰,当脚步丈量希望与梦想,京沈协作的每一个瞬间都在诠释着“人民至上、生命至上”的深刻内涵。从初露锋芒到硕果盈枝,这段跨越千里的护心之旅,既是医疗资源下沉的生动实践,更是新时代公立医院改革的精彩缩影。未来,双方将继续携手同行,在守护生命的征途上,书写更多关于希望、勇气与重生的动人篇章。

作者:李倩

来源:沈阳市第四人民医院

编辑:李鹤

校对:陈泽明

初审:曾宪东

审核:崔乐文

辽公网安备 21010202000465号

辽公网安备 21010202000465号